歌が上手い人の声を聴くと、音が「震えるように揺れている」ことがあります。これがいわゆる 「ビブラート」。

しかし、実は一口にビブラートといっても、その「揺れの仕組み」や「体の使い方」にはいくつかの種類があるのをご存じでしょうか?

・顎を上下に動かして揺らす「顎ビブラート」

・喉の筋肉でピッチを震わせる「喉ビブラート」

・息の支えで自然に揺らす「横隔膜ビブラート」

など、発声のどこを使うかによって響き方も印象もまったく異なります。

この記事では、それぞれのビブラートの特徴・習得方法・代表的な歌手の実例を交えながら、あなたに合ったビブラートのタイプをわかりやすく解説していきます。

Contents

ビブラートとは?

声の揺れの仕組みを解説!

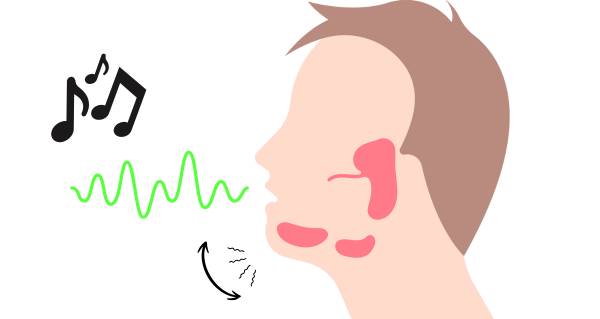

ビブラートは音を伸びやかに発声した際に声を揺らして響かせる方法です。声を出しているときに息の量を増減させることで出すことができます。

ビブラートは楽曲の中で強調させたい部分で使われることが多いです。ビブラートを習得することで、曲にメリハリがついて表現力が豊かになります。

ビブラートの種類

それぞれの出し方と代表歌手

ビブラートは大きく分けると下記の3種類に分けられます。

- 顎ビブラート

- 喉ビブラート

- 横隔膜ビブラート

歌唱中にどのビブラートを出せばいいかを使い分けられると、より一層歌がうまく聞こえるので、どちらも習得しておきましょう。

①顎ビブラート

顎ビブラートは、クラシック初心者や独学者に多く見られる“物理的な”ビブラートで、顎を上下させて音程を揺らす手法で声を揺らしています。

顎ビブラートは下顎の動きで発声の強弱を調整するため、制御が甘いと「うなり」「わざとらしさ」が出るのでそこを意識しながら練習しましょう。

顎ビブラートの出し方

Step1:動作分離

鏡の前で「あ~♪」と声を出しながら、軽く顎を上下に動かす。喉や舌を固めず、あくまで「顎だけ」が動いているか確認。ピッチを無理に揺らそうとせず、あくまでリズム的に「上下の動き」に慣れる。

Step2:音程コントロール

ピアノで1音(例:A4)を出し、その音を顎の動きで±20~30セント揺らす練習。「あ~あ~あ~♪」と3〜5Hz程度の周期で揺らす。顎が動いても、声帯が詰まらないように喉を開いておく。

Step3:自然化

曲中で、フレーズの最後の音にだけ軽く顎を動かしてビブラートをかける。「顎を動かしている感」を徐々に減らし、喉の微細振動に移行する。

顎ビブラートを使う歌手

- 浜崎あゆみ

- 中森明菜

- 瀬川瑛子

顎ビブラートは、ポップスよりも演歌で使われることが多いです。特に瀬川瑛子さんは、首と顎を使ってバランスの良いきれいな顎ビブラートを出せる人ですね。

ポップス歌手では、浜崎あゆみさんが渡米しボイストレーニングを受けてから顎ビブラートを使用しています。細く繊細な歌声から太く芯のある歌声に変化を遂げました。

②喉ビブラート

喉ビブラートは、声帯周辺の筋肉(特に輪状甲状筋と喉頭蓋周辺)を使って揺らす技術で、J-POPや地声系シンガーでよく使われています。

力強くかっこいいですが、過剰にやると「喉締めビブラート」になるので注意が必要です。

喉ビブラートの出し方

Step 1:筋肉感覚の認識

「う~~♪」と低めの音で一定に伸ばす。そのまま軽く喉仏の下を指で押さえ、「上下する感覚」を感じる。喉を詰めないように、「あくびをするような」喉の空間を保つ。

Step 2:リズム練習

メトロノームを60BPMに設定。「う~う~う~♪」と1秒に3回(3Hz)のリズムで喉を揺らす。最初は喉仏が動いてもOK。少しずつ動きを小さくしていく。

Step 3:ピッチ制御

ピアノの1音に合わせ、±20セントの範囲で自然な揺れを作る。無意識でも揺らせるようになるまで、1音だけを長く保って練習。

Step 4:フレーズ応用

フレーズの語尾(例:「ねぇ~」「だよ~」など)で軽く揺らす。揺れ幅が均等になるよう録音してチェック。

喉種類のビブラートを使う歌手

- 宇多田ヒカル

- 優里

- 倖田來未

喉ビブラートといえば、宇多田ヒカルさんです。とても高度なテクニックを使用していて、「ちりめんビブラート」と呼ばれる細かな喉ビブラートをすることで知られています。

また、倖田來未さんは少し低めのハスキーボイスで、喉ビブラートを使っています。

③横隔膜ビブラート

プロ歌手が最終的に目指す自然で美しいビブラートが横隔膜ビブラートです。呼吸圧(息の圧)を横隔膜の上下でコントロールして揺れを作っています。

腹式呼吸・支えが基礎にあるため、初心者には少しハードルが高いでしょう。

横隔膜ビブラートの出し方

Step 1:腹式呼吸の安定化

仰向けになって「スー、ハー」と腹だけが上下する呼吸を確認。立った状態でも同じ動きができるようにする。「スー」息を吐く時に、お腹をわずかに内側へ押し込む感覚を覚える。

Step 2:息圧の揺れ操作

「フゥ~」と一定の息を出しながら、お腹を小刻みに押し引き(3〜5Hz)。声を出さずに「息だけ」でリズム的に振動させる。息の量や圧力が一定に保てるようになるまで練習。

Step 3:声への転用

「う~~」と声を出しながら、先ほどの腹のリズム(3〜5Hz)を加える。喉や顎を動かさず、あくまで息の波でピッチが揺れるのを感じる。顎・喉が完全にリラックスしているか確認。

Step 4:音楽的応用

フレーズの終わりで自然に息の波をかける。揺れが滑らかで、ピッチの安定を損なわない範囲で行う。録音して「自然な空気感」かどうか確認。

横隔膜ビブラートを使う歌手

- 玉置浩二

- 今井美樹

- MISIA

3人とも深い位置でしっかりとコントロールしているため、音の深みがすごいです。聴いている人が思わず涙するような、心に伝わる歌い方ですね。

【🎤カラオケDAM精密採点🎤】

独自のビブラートの種類

カラオケDAMの精密採点かなり本格的に採点されていて、複数の独自ビブラートが存在しているのがポイントです。

- ボックス型

- 上昇型と下降型

- 縮小型と拡張型

- ひし型

それぞれ詳しく解説します。

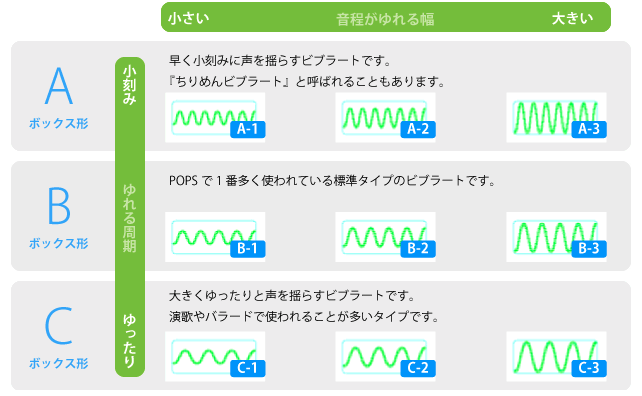

ボックス型

出典元:DAM CHANNEL

代表的ビブラートの種類です。A=Cまでの型があり、Aは細かなビブラート、Bは安定的なビブラート、Cは緩やかなビブラートです。

ボックス型Aはロックテイストだったり、テンポの速い曲で発生しやすく、小刻みに揺れる特徴があります。

ボックス型Bの攻略がカラオケ採点の要と言っても過言ではありません。音程の上下が深く、幅も広いので高得点につながりやすいといえます。

Cの場合は演歌、バラード曲で発生しやすいです。ゆるやかながらも安定性が必要になるビブラートなので、しっかりハマれば高得点を狙えます。

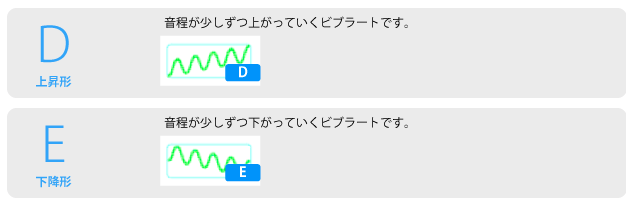

上昇形と下降形

出典元:DAM CHANNEL

上昇形と下降形は、その名の通り音程が上がっていくビブラートと音程が下がっていくビブラートです。

あまりなじみのないビブラートですが、キーが上がる時に出やすいため音程が難しい曲に多いタイプになります。

ビブラートが出せても、その分音程が狂ったりリズムや表現力がゆるむ可能性もあるので、意識的に出すというよりも曲に乗せた自然なビブラートにしてください。

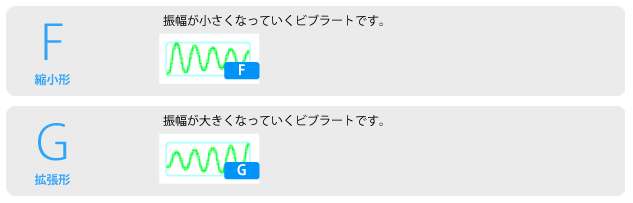

縮小形と拡張形

出典元:DAM CHANNEL

縮小形と拡張形も上昇型・下降型に似ていて、音程ではなく揺れ幅が少しずつ小さくなるもしくは大きくなるビブラートを意味しています。

あまり出ないビブラートではありますが、声をしっかり出している、曲にノッていて感情が表現されている時に出やすいです。

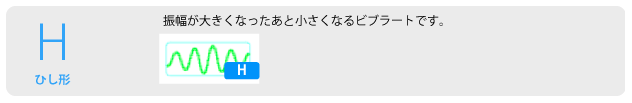

ひし型

出典元:DAM CHANNEL

振れ幅が大きくなった後に、今度は振れ幅が小さくなっていくビブラートになります。

ひし形もあまり出ないビブラートで、ちょっと不安げな儚い歌い方をしている時に出やすいです。

曲調は、緩やかなバラードで出やすいといえます。

ビブラートのおすすめ練習曲

発声練習もいいけど、歌ってビブラートを覚えたい!という人にビブラートが出しやすい歌を紹介します。

/\/\/\

(周期遅め・幅広め)

宇多田ヒカル:

~~~~~~

(周期速め・幅狭め)

玉置浩二:

≈≈≈≈≈≈≈≈

(周期中間・幅中庸・波滑らか)

女人荒野/石川さゆり

出典元:TEICHIKU RECORDS

| 周期(Vibrato Rate) | 約4.2Hz (1秒間に約4回揺れる) |

| 揺れ幅 | 約±60~70cent (半音の約70%に相当) |

| 波形形状 | 明確な「三角波」型 (顎上下によるピッチ変動) |

| 安定度 | やや非均一 (感情表現優先の自然な揺れ) |

演歌を歌う人の多くは、顎ビブラートを使っています。特に石川さゆりさんのビブラートは揺れが波打つように強弱が伴って、情念や演歌的「哀しみの誇張」が強調されています。

サビの部分は、非常に顎の動きが分かりやすいのでビブラートを意識して聴いてみてください。

花束を君に/宇多田ヒカル

出典元:宇多田ヒカル公式YouTube

| 周期(Vibrato Rate) | 約5.5Hz (速め) |

| 揺れ幅 | 約±25cent (控えめ) |

| 波形形状 | 滑らかな「正弦波」型 (声帯中心の微細変化) |

| 安定度 | 非常に均一 (機械的に安定) |

宇多田ヒカルさんのビブラートは非常に高度で、息の流れに溶けるような繊細な揺れで無意識にピッチを保ちながら情感だけを残しています。

顎と喉ともに静止して、軽く支えた息の上で声帯の筋緊張をわずかに変化させています。

メロディー/玉置浩二

出典元:玉置浩二公式YouTube

| 周期(Vibrato Rate) | 約5.0Hz (理想的安定周期) |

| 揺れ幅 | 約±35~40cent (中程度) |

| 波形形状 | 均一な「正弦波+息圧変動」型 (滑らかな息の波) |

| 安定度 | 非常に高い (ライブでも一定周期を維持) |

横隔膜ビブラートといえば、玉置浩二さんがお手本です。不自然にならず、丁寧な歌い方をされるのでビブラートものびやかで聴いてる人の心の奥に届きます。

安定感のある横隔膜ビブラートは、今まで培われてきた表現力と玉置浩二さん自身が持つ、繊細だけど力強い声質と非常に相性が良いです。

ビブラートを“生命の脈動”として使う。横隔膜による圧変動で自然発生。

ビブラートの種類まとめ!

ビブラートは「顎・喉・横隔膜」を使って出すことが可能です。

どんなビブラートが自分と相性が良いのか?というのは、実際試してみないとわかりません。

自主トレやカラオケで曲を練習してもよいですし、習得の近道を目指したい!と思うのであれば、ボイトレ教室が1番良いでしょう。

自身のペースでじっくりビブラートを習得してください。